吉野本葛

柿の葉でひとくち大の鯖寿司を包んで押した夏の祭りのごちそう。塩鯖を三枚におろし、薄くそいだ切り身を一口大に握った酢飯にのせて、柿の葉で包んで押しをかけたお寿司。「柿の葉寿司」には、タンニンが多く、緑色が鮮やかな渋柿の葉が使われる。飯に含ませた酢と柿の葉に防腐の効果があり、「柿の葉寿司」は、つくってから一晩おくことで、柿の葉の香りとサバの旨みが酢飯に移り、独特の風味が出て美味しくなる。

歴史

江戸時代の中頃、高い年貢を課せられていた紀州(和歌山県)の漁師が、お金を捻出するため、熊野灘で取れた夏サバを塩で締め、峠を越えて吉野川沿いの村へ売りに出かけた。ちょうどその頃、村々の夏祭りがおこなわれており、お祭りのごちそうとなったとの説や、他にも、保存食・兵食としていたものから変化したとの説がある。

ポイント

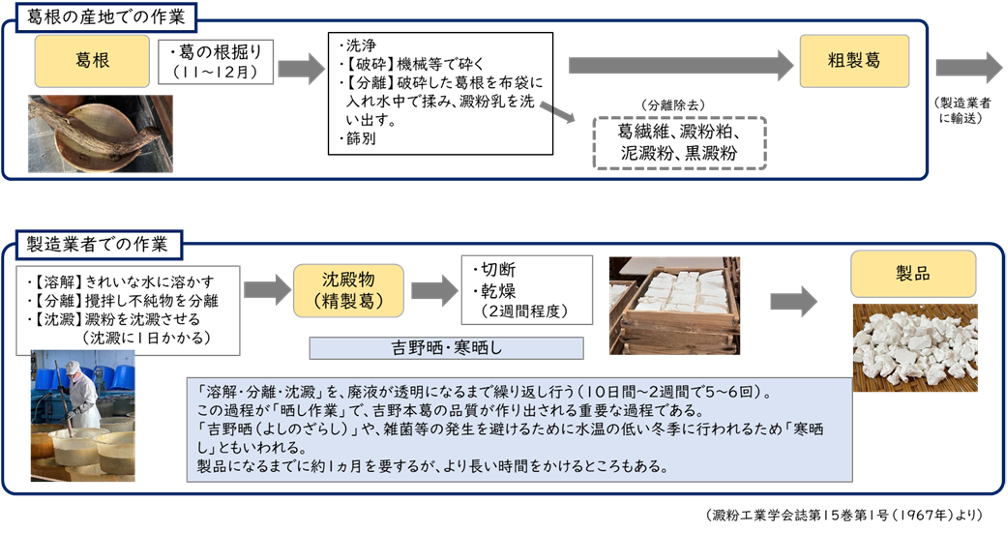

- 吉野本葛は、葛根から採取したでんぷん粉を原料とし、奈良県の吉野地方およびその周辺地 域で製造または加工された葛粉

- 主な用途は2つで、葛湯や葛餅など葛そのものを食すのと、胡麻豆腐や料理のとろみづけな ど葛が「つなぎ」として使われる方法

- 京料理などでは、葛粉でとろみをつけることを「吉野仕立て」と言われる

- 吉野本葛づくりは、「吉野晒(さら)し」といわれる極寒時期の寒晒し製法が特徴

- 葛根を叩いて取り出したでんぷんを、冷たい澄んだ水に何度も晒し、純度の高い葛粉を精製

- 葛根からの葛粉の歩留まりは6~10%と大変稀少

- もともと葛はその根が薬用として利用されていた

- 葛を料理に使うようになったのは鎌倉時代以降。その時代の文献に葛料理等に関する記述

- 江戸時代には、全国で藩の奨励特産品として葛粉の生産が行われた

- 現在、奈良県では葛事業者として、大手3社と小規模な事業者が6社ほどある

- 小規模事業者は主に葛粉加工品(菓子など)を製造販売

- 原料となる葛根は5年以上のもの。10年、20年のものも用いられる

- 天然の葛根は雑木林などの山林から掘り出される

- 「掘子(ほりこ)」又は「山方(やまかた)」と呼ばれる葛根を掘る人々は、かつては農閑期 の農民が従事していたが、現在は、県内でも数えるほどしかいない

奈良県の吉野本葛事業者