奈良漬

柿の葉でひとくち大の鯖寿司を包んで押した夏の祭りのごちそう。塩鯖を三枚におろし、薄くそいだ切り身を一口大に握った酢飯にのせて、柿の葉で包んで押しをかけたお寿司。「柿の葉寿司」には、タンニンが多く、緑色が鮮やかな渋柿の葉が使われる。飯に含ませた酢と柿の葉に防腐の効果があり、「柿の葉寿司」は、つくってから一晩おくことで、柿の葉の香りとサバの旨みが酢飯に移り、独特の風味が出て美味しくなる。

歴史

江戸時代の中頃、高い年貢を課せられていた紀州(和歌山県)の漁師が、お金を捻出するため、熊野灘で取れた夏サバを塩で締め、峠を越えて吉野川沿いの村へ売りに出かけた。ちょうどその頃、村々の夏祭りがおこなわれており、お祭りのごちそうとなったとの説や、他にも、保存食・兵食としていたものから変化したとの説がある。

ポイント

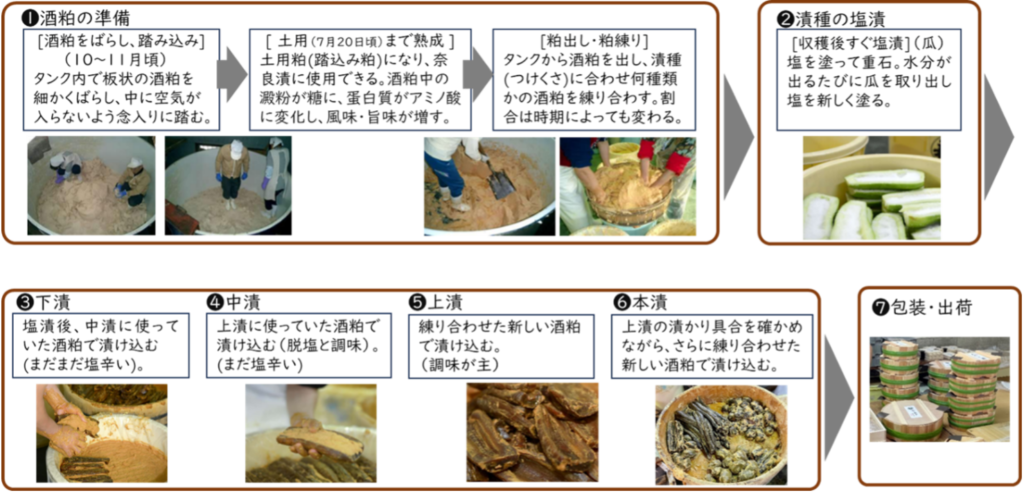

- 現代のような冷凍冷蔵の保存技術がなかった時代、漬物は食品を長く保存するための方法

- 奈良漬の基本的な漬け方は、塩漬けした野菜を粕床に複数回漬け換える

- 漬け換えるのは、塩分を抜いて、そこに酒粕のうまみを置き換えるため

- 平城京跡で出土した木簡に奈良漬の原型とも言える「加須津毛瓜(かすづけ うり)」の記述がある

- 奈良のお寺で清酒づくりの技術が開発され、酒造りの進歩とともに奈良漬づくりも変化

- 江戸時代には広く文献に「奈良漬」が登場する

- 『日葡辞書』(1603年)には「奈良漬は奈良の漬物の一種」とある

- 江戸時代には清酒技術が全国に広まり、酒造の副産物である酒粕を利用した奈良漬が各地で作られるようになった

- 奈良漬には様々な「漬け種」が使われる。主にシロウリ、キュウリ、スイカ、生姜など

- 明治以降になると県内の家庭でも奈良漬が作られるようになる

- 家庭では、県内の酒蔵から販売される土用粕(踏み込み粕)を購入して利用している

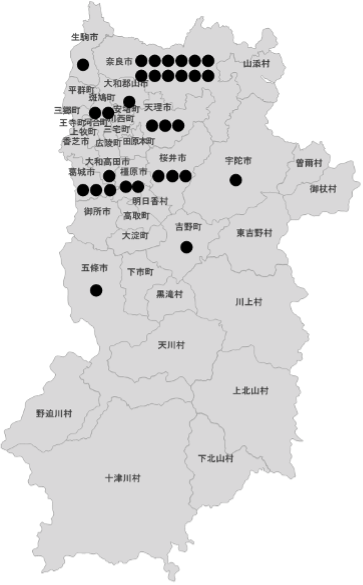

奈良漬事業者の分布

自社で製造販売している事業者と販売が中心の事業者とがある