柿の葉寿司

柿の葉でひとくち大の鯖寿司を包んで押した夏の祭りのごちそう。塩鯖を三枚におろし、薄くそいだ切り身を一口大に握った酢飯にのせて、柿の葉で包んで押しをかけたお寿司。「柿の葉寿司」には、タンニンが多く、緑色が鮮やかな渋柿の葉が使われる。飯に含ませた酢と柿の葉に防腐の効果があり、「柿の葉寿司」は、つくってから一晩おくことで、柿の葉の香りとサバの旨みが酢飯に移り、独特の風味が出て美味しくなる。

歴史

江戸時代の中頃、高い年貢を課せられていた紀州(和歌山県)の漁師が、お金を捻出するため、熊野灘で取れた夏サバを塩で締め、峠を越えて吉野川沿いの村へ売りに出かけた。ちょうどその頃、村々の夏祭りがおこなわれており、お祭りのごちそうとなったとの説や、他にも、保存食・兵食としていたものから変化したとの説がある。

ポイント

- 鯖をご飯と共に柿の葉で包んで保存性を高めた寿司で、海が遠い奈良で祭りなどのご馳走として食べられてきた

- 柿の葉寿司は、発酵食の一つで「早なれ寿司」に分類

- 平城京の木簡に「鮓・鮨・鯖」などと記したものがある

- 室町時代に米生産が増え、「早なれ寿司」として「柿の葉寿司」が生まれた

- 米が貴重な時代、神饌や行事食のハレのご馳走

- 塩鯖として、多方面から街道等により、奈良に運ばれた

- 身近な柿の葉が使われた。他の葉による包む文化もあり

- 伊勢詣、高野詣拠点の吉野川沿線で特産品となり広がった

- 現在、県内に34店舗あり(R5調査)

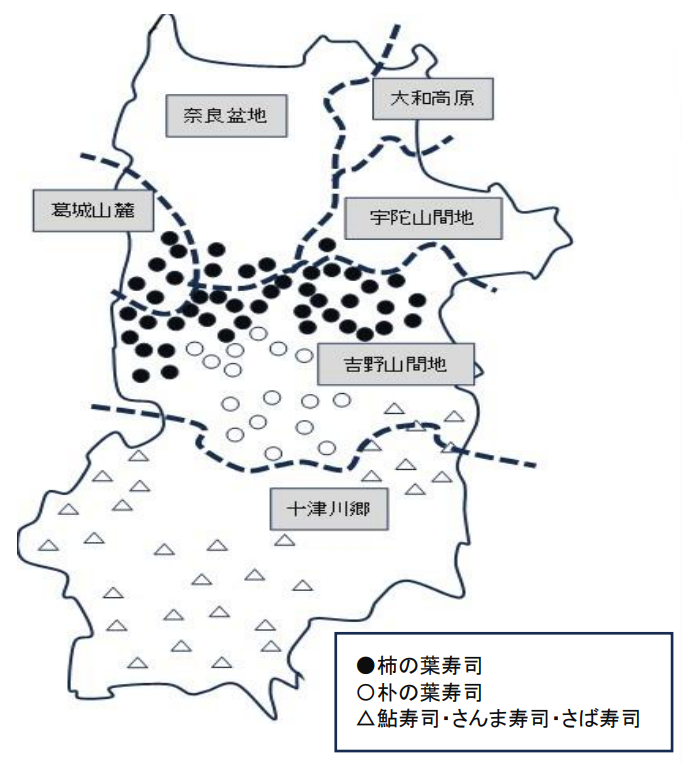

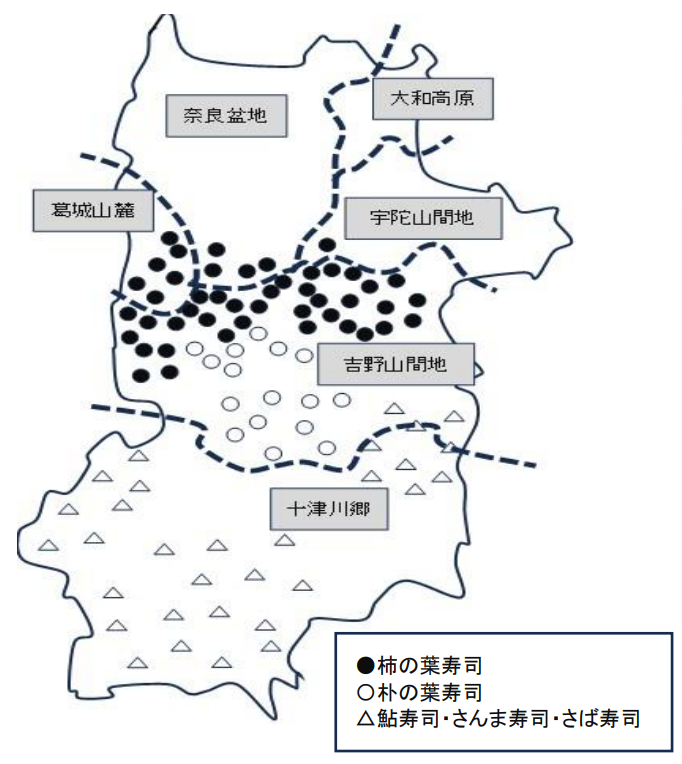

柿の葉寿司等の分布図

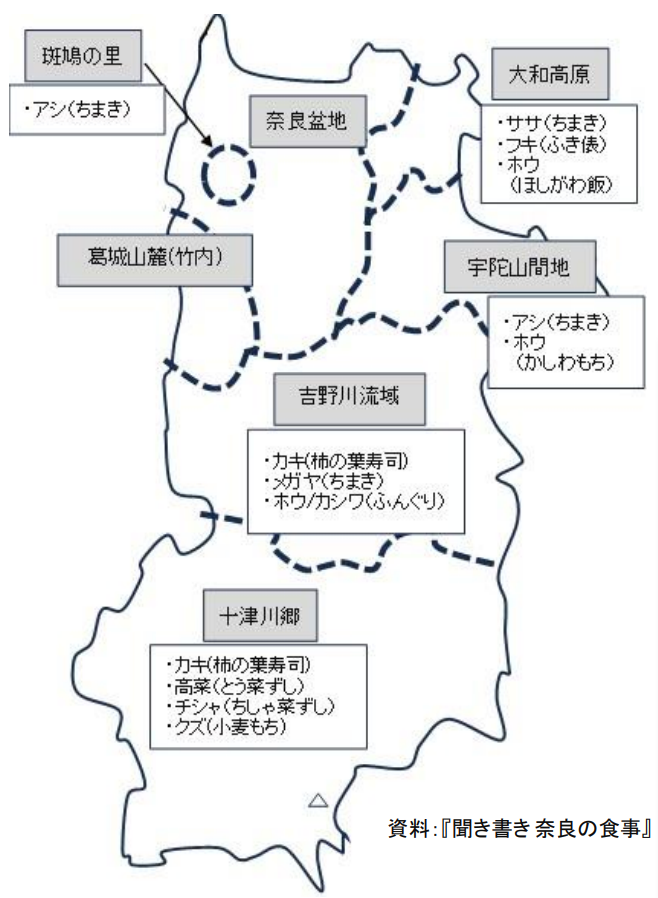

葉で包む郷土食の例

柿の葉寿司業者の分布図

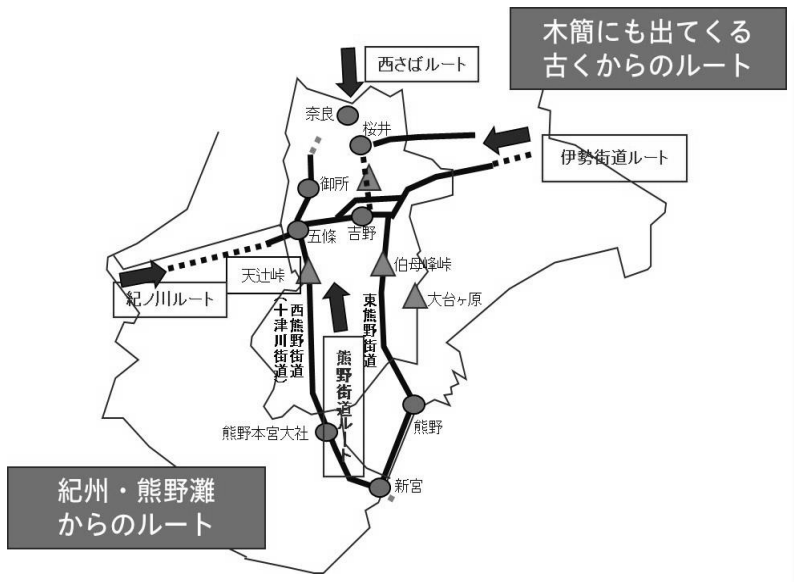

奈良への「鯖街道」